La vue depuis la rive nord du lac de Bienne, près de Gléresse, nous ouvre un vaste panorama sur les sommets recouverts de glace éternelle. On distingue clairement, de gauche à droite, le Schreckhorn, le Finsteraarhorn, le Wetterhorn, l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau. C'est dans ces Alpes bernoises que se trouvent bon nombre des glaciers que nous allons visiter par la suite.

Johann Gottfried Ebel (1764-1830) estimait en 1810 l'étendue des glaciers dans les Alpes centrales de la manière suivante:

"Dans les Alpes, depuis le Mont-Blanc jusqu'à la frontière du Tyrol, il y a environ 400 glaciers, dont très peu sont plus petits qu'une heure [soit environ 4.5 km] de long, un grand nombre de 6-7 heures de long et 1/2-4 heures de large et 100-600 pieds [1 pied correspond à environ 30 cm] d'épaisseur. Il est impossible de déterminer avec précision l'étendue de toutes ces masses de glace, mais on peut néanmoins donner à l'esprit une idée globale. J'ai essayé de calculer l'étendue de tous les glaciers d'après une mesure qui est certainement plutôt trop petite que trop grande ; et il en est résulté que dans les Alpes, depuis le Mont-Blanc jusqu'à la frontière du Tyrol, en passant par toute la Suisse, il y a une mer de glace d'environ 50 milles carrés allemands [1 mile correspond à environ 7,5 km], qui est la source intarissable des plus importants et des plus grands fleuves d'Europe".

Johann Gottfried Ebel, Anleitung auf die nützlichste und genussvollste Art in der Schweitz zu reisen, vol. 3, Zurich 1810, p. 121

"Cette vallée est l'une des plus célèbres et des plus visitées de Suisse, car nulle part ailleurs on ne peut voir et admirer des glaciers aussi aisément et sans danger qu'ici"

Cette phrase de Johann Gottfried Ebel (1764-1830) résume bien ce qui amenait les touristes en masse à Grindelwald vers 1800. Les glaciers supérieur et inférieur de Grindelwald s'arrêtaient alors tous deux à proximité immédiate des habitations du village. Le glacier inférieur de Grindelwald était le seul glacier des Alpes à s'étendre jusqu'à moins de 1000 mètres d'altitude. Au moment de cette photo, à la fin des années 1780, le glacier inférieur de Grindelwald était en train de se retirer après une forte avancée. Carl Gottlob Küttner (1755-1805) décrit le paysage marqué par les contrastes:

"Le Wetterhorn, l'Eiger et le Mettenberg séparent cette vallée de la République du Valais. Je n'ai jamais vu de contraste aussi étrange ! Sur ces trois montagnes, il ne pousse aucune plante vivace, à peine un arbre ; leur partie supérieure est couverte de neige et de glace, dont la dernière descend en deux endroits dans la vallée et forme les deux glaciers qui ont été si souvent dessinés et gravés. A côté de ceux-ci poussent des fraises, des myrtilles et des amélanchiers, et les prairies sont aussi belles que celles que l'on peut toujours trouver en Suisse".

Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, vol. 3, Zurich, p. 171 ; Carl Gottlob Küttner, Briefe eines Sachsen aus der Schweiz an einen Freund in Leipzig, Leipzig 1785/86, vol. 2, p. 141 ; GLAMOS 1881-2023, The Swiss Glaciers 1880-2022/23, Glaciological Reports No 1-142, Yearbooks of the Cryospheric Commission of the Swiss Academy of Sciences (SCNAT), publiés depuis 1964 par VAW / ETH Zurich, doi:10.18752/glrep_series ; Heinz Jürg Zumbühl (éd.), Die Kleine Eiszeit. Gletschergeschichte im Spiegel der Kunst (cat. d'exposition Lucerne/Berne 1983), Berne 1984, Fig. 1

Lorsque Johann Ludwig Aberli a dessiné cette vue vers 1768, le glacier inférieur de Grindelwald était moins impressionnant que cinquante ans plus tard. Il se terminait à la sortie de la gorge du glacier sur le Schopffelsen et, depuis la vallée, on ne le voyait pas très bien. Néanmoins, des touristes visitaient l'endroit où la Lütschine jaillissait de la gorge du glacier.

Heinz Jürg Zumbühl (éd.), Die Kleine Eiszeit. Gletschergeschichte im Spiegel der Kunst (cat. d'exposition Lucerne/Berne 1983), Berne 1984, Fig. 1

"L'accès du Glacier inferieur du Grindelwald, qui donne issue aux eaux de la Lütschinnen, n'est pas penible. Les Dames même peuvent se rendre sans peine à son écoulement dans le vallon, & se former une juste idée de ce singulier aspect."

Vers 1775, le glacier s'était à nouveau agrandi, de sorte que l'extrémité de sa langue dépassait légèrement de la gorge du glacier. Il formait donc à ce moment-là la "queue" qui allait ensuite être représentée à plusieurs reprises au 19e siècle. Mais jusqu'en 1790, cette partie inférieure du glacier s'est à nouveau retirée jusqu'au Schopffelsen. Gottlieb Sigmund Gruner (1717-1778 ) écrivait en 1778 :

"Les habitants de Grindelwald se plaignent : les glaciers leur prennent de plus en plus de terres fertiles. J'ai entendu la même plainte au Grimsel, à propos de deux vallées de glace qui étaient autrefois fertiles, mais qui sont maintenant recouvertes de glaciers. En Valais, au Faucigny, partout, c'est la même chose. Il doit donc en être ainsi. Ici, à Grindelwald, on en a une preuve convaincante dans les sapins d'alouette, qui sont maintenant profondément enfoncés dans la glace à une hauteur d'une heure entière [...]. Il semble donc indéniable que les glaciers conquièrent peu à peu davantage de terrain."

Jakob Samuel Wyttenbach, Vues remarquables des montagnes de la Suisse, dessinées et colorées d'après nature, Amsterdam 1785, Introduction ; Heinz Jürg Zumbühl (éd.), Die Kleine Eiszeit. Gletschergeschichte im Spiegel der Kunst (cat. d'exposition Lucerne/Berne 1983), Berne 1984, fig. 1 ; Gottlieb Sigmund Gruner, Reisen durch die merkwürdigsten Gegenden Helvetiens, Londen [i. e. Berne] 1778, t. 2, p. 23-24

C'est à partir de 1812/14 environ qu'a commencé la première grande avancée du glacier inférieur de Grindelwald au 19e siècle. La plus grande extension a été atteinte vers 1820. Au cours des six à huit années précédentes, il s'était allongé de 450 à 520 m et formait maintenant ce que l'on appelle la "queue", qui s'étendait presque jusqu'au fond de la vallée.

Heinz Jürg Zumbühl (éd.), Die Kleine Eiszeit. Gletschergeschichte im Spiegel der Kunst (cat. d'exposition Lucerne/Berne 1983), Berne 1984, p. 11

Le glacier a plus ou moins maintenu son niveau de 1820 pendant une vingtaine d'années. A partir de 1840, la deuxième avancée du 19e siècle a commencé et s'est poursuivie jusqu'en 1860. Depuis, la masse de glace a reculé d'environ 4,5 km, particulièrement rapidement au cours des 20 dernières années.

Cette gouache de Johann Ludwig Bleuler montre le glacier à l'aube. La source, près de l'Ischmeer, est déjà éclairée par le soleil, tandis que la queue, qui s'étend jusqu'au fond de la vallée, se trouve encore dans l'ombre du Mättenberg. Bleuler contraste habilement la vue ordonnée du village au premier plan avec les masses de glace impétueuses du glacier inférieur de Grindelwald.

Heinz Jürg Zumbühl (éd.), Die Kleine Eiszeit. Gletschergeschichte im Spiegel der Kunst (cat. d'exposition Lucerne/Berne 1983), Berne 1984, fig. 1 ; GLAMOS 1881-2023, The Swiss Glaciers 1880-2022/23, Glaciological Reports No 1-142, Yearbooks of the Cryospheric Commission of the Swiss Academy of Sciences (SCNAT), published since 1964 by VAW / ETH Zurich, doi:10.18752/glrep_series.

Les glaciers ne sont pas les moindres responsables de la forte croissance du tourisme à Grindelwald. Le Grandhotel Bär, l'un des nombreux grands hôtels, a ouvert ses portes en 1893, après la destruction de l'ancien hôtel lors du grand incendie du village en 1892. En 1941, il fut à nouveau victime d'un incendie et ne fut pas reconstruit.

Le glacier inférieur de Grindelwald s'était déjà retiré vers 1900 comme probablement pour la dernière fois vers 1570. Il est encore visible depuis le côté opposé de la vallée, mais son ancienne étendue n'est reconnaissable que par les pentes et les parois rocheuses dénudées que la végétation commence seulement à recoloniser.

https://www.grindelwaldgeschichten.ch/zeitlupe/brand-grandhotel-baer [04.11.2024] ; Heinz Jürg Zumbühl (éd.), Die Kleine Eiszeit. Gletschergeschichte im Spiegel der Kunst (cat. d'exposition Lucerne/Berne 1983), Berne 1984, fig. 1

"A une heure de marche de la vallée de Grindelwald, sur le chemin du Scheideck, à droite un peu plus loin, se trouve le glacier supérieur de Grindelwald. Il ne diffère guère du glacier inférieur et n'est pas plus beau, mais il présente parfois de plus grandes voûtes de glace sur son bord inférieur, notamment sur le côté est."

Le glacier supérieur de Grindelwald était plus éloigné du village et, par conséquent, moins au centre de l'attention des touristes. Il n'a pas non plus avancé de manière aussi spectaculaire. C'est plutôt l'épaisseur de la glace, qui atteignait à tout moment le fond de la vallée, qui changeait. Malgré tout, il s'est lui aussi agrandi durant la première moitié du 19e siècle.

Karl Baedeker, Die Schweiz. Handbüchlein für Reisende, nach eigener Anschauung und den besten Hülfsquellen bearbeitet, Koblenz 1844, p. 167 ; Heinz Jürg Zumbühl (éd.), Die Kleine Eiszeit. Gletschergeschichte im Spiegel der Kunst (cat. d'exposition Lucerne/Berne 1983), Berne 1984, p. 12

L'église de Grindelwald, avec le Wetterhorn qui se dresse puissamment derrière elle, est aujourd'hui encore un sujet de photo très apprécié. Mais à la différence d'aujourd'hui, le glacier supérieur de Grindelwald était lui aussi un élément du paysage que l'on ne pouvait ignorer et que l'on visitait pour sa situation spectaculaire.

"Bien que le glacier inférieur présente des inégalités sous forme de tours, d'obélisques, de colonnes, etc. plus variées et mieux définies que celles du glacier supérieur, le voyageur fera bien de visiter ce dernier, ne serait-ce que pour avoir une vue plus rapprochée sur le Wetterhorn. Cette montagne doit son nom aux tempêtes qui se déchaînent sur son sommet presque toujours voilé et que les habitants considèrent comme un baromètre."

Picturesque Tour through the Oberland in the Canton of Berne, in Switzerland, Londres 1823, p. 94-95

Le 2 octobre 1854, Georg Meyer-Zimmermann (1814-1895) a représenté par son aquarelle le glacier supérieur de Grindelwald au moment de sa plus grande extension.

Heinz Jürg Zumbühl (éd.), Die Kleine Eiszeit. Gletschergeschichte im Spiegel der Kunst (cat. d'exposition Lucerne/Berne 1983), Berne 1984, p. 12

Le glacier supérieur de Grindelwald fond aussi plus lentement que son voisin du bas. Au début du 20e siècle, il offrait encore ce spectacle spectaculaire lorsqu'on le survolait avec l'ascenseur du Wetterhorn.

Cet ascenseur a ouvert ses portes en 1907 et a été le premier téléphérique électrique pour le transport de personnes en Suisse. En fait, il devait aller jusqu'au sommet du Wetterhorn, mais seule la première étape a été construite. Lorsque les touristes se firent rares au début de la Première Guerre mondiale en 1914, l'entreprise fut abandonnée. Jusque-là, on pouvait prouver sa résistance au vertige pour cinq francs (environ 55 francs d'aujourd'hui).

Le glacier Rosenlaui s'est arrêté environ 650 mètres avant le niveau actuel pendant toute la petite période glaciaire. Vers 1820, il a avancé encore plus loin et a presque atteint le fond de la vallée. Cette vue montre cependant l'extrémité du glacier avant cette avancée.

" [Le glacier Rosenlaui] est plus petit que les glaciers de Grindelwald, mais il est célèbre avant tous en raison de la pureté cristalline de sa glace et de l'azur translucide de ses crevasses et fissures. Cette caractéristique est sans doute due aux types de montagnes qui l'entourent et qui ne déposent pas de schiste marneux ni d'autres impuretés dans leurs dépôts, ce qui donne aux glaciers de Grindelwald un aspect si sale. Sur le côté gauche du glacier, un sentier escarpé mène en une demi-heure à un récif rocheux qui le surplombe, d'où l'on a une bonne vue d'ensemble du glacier. Les contours extérieurs du récif ont la forme d'un visage humain, c'est pourquoi on l'appelle aussi le gardien du glacier. Un garçon qui, à l'arrivée de chaque voyageur, se montre extrêmement actif en taillant des marches dans la glace à l'aide d'une hache et attend un pourboire en retour, ne manque pas non plus ici."

Heinz Jürg Zumbühl (éd.), Die Kleine Eiszeit. Gletschergeschichte im Spiegel der Kunst (ex.Cat. Lucerne/Berne 1983), Berne 1984, p. 10-12 ; GLAMOS 1881-2023, The Swiss Glaciers 1880-2022/23, Glaciological Reports No 1-142, Yearbooks of the Cryospheric Commission of the Swiss Academy of Sciences (SCNAT), published since 1964 by VAW / ETH Zurich, doi:10.18752/glrep_series ; Karl Baedeker, Die Schweiz. Handbüchlein für Reisende, nach eigener Anschauung und des besten Hülfsquellen bearbeitet, Coblence 1844, pp. 169-170

Au cours de son avancée, le glacier atteint presque le fond de la vallée vers 1825.

"Arrivés à moitié chemin de Meyringen, arrêtons-nous pour jeter un dernier regard sur les grandes montagnes du Grindelwald, qui vont bientôt disparoître: nous ne voyons déja plus l'immense Jungfrau; l'Eiger, qui la touche, montre encore son sommet aigu au fond de la gorge; plus près de nous est le Pic des Tempêtes (le Wetter-Horn) presque constamment enveloppé de nuages; le grand rocher nu du Well-Horn est au centre, et derrière lui se déploient les glaciers brillants de Rosenlaui. Ce tableau imposant est caractéristique: il rend bien la nature sévère et animée en même temps des montagnes de la Suisse. Plusieurs peintres se sont arrêtés à l'endroit où nous sommes, et en ont emporté de grands souvenirs."

Heinz Jürg Zumbühl (éd.), Die Kleine Eiszeit. Gletschergeschichte im Spiegel der Kunst (cat. d'exposition Lucerne/Berne 1983), Berne 1984, p. 10-12 ; Gabriel Lory fils (éd.), Voyage pittoresque de l'Oberland Bernois, Paris 1822, Vue des Montagnes du Wetter-Horn, Well-Horn, et du Glacier de Rosenlaui

Les glaciers de l'Aar étaient également relativement faciles à atteindre depuis le col du Grimsel. Johann Gottfried Ebel écrit dans son guide touristique:

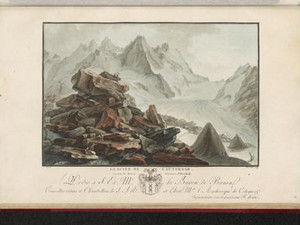

"Glacier de l'Aar. Tous les rochers alentour portent de vastes vallées glaciaires et de glace. La longue vallée glaciaire de Gelmer s'étend vers le NE et les extraordinaires vallées glaciaires de l'Aar vers le SO. Par beau temps, il vaut la peine de consacrer une journée à la visite de ces dernières. On trouve des guides et des panneaux indicateurs sûrs dans le Spithal ; on peut y pénétrer sans danger dans l'écrin de la haute nature rocheuse et glaciaire, où tout porte l'empreinte d'un autre monde. Du Spithal jusqu'au Zinken Stock, 1 heure, où l'extrémité du glacier Vorder ou Lauteraar se termine par une paroi de glace. Le glacier est recouvert de débris de granit sur une distance d'une heure ; la montée est difficile, mais ne dure pas plus d'un quart d'heure. Il est entièrement plat, sans crevasse, long de 6 heures et large de 2 heures. De temps en temps, des creux ronds, du milieu desquels s'élèvent des piliers de glace qui portent de gros blocs de débris ; des pyramides de glace de 18 pieds de hauteur en glace transparente."

Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, vol. 3, Zurich 1810, p. 165-166

Le voyageur saxon Carl Gottlob Küttner (1755-1805) visita les glaciers de l'Aar vers 1780:

"Trois heures plus loin, sur le glacier de Lauteraar, se trouve un grand rocher qui, peut-être il y a des siècles, est tombé des sommets de la montagne sur la glace. Comme la glace change constamment de forme, fondant ici, se renouvelant là, elle s'est peu à peu consumée sous ce rocher, de sorte qu'il repose aujourd'hui sur une colonne de glace, et que sa plus grande partie flotte dans l'air. Je ne connais cet étrange jeu de la nature et du hasard que par un dessin que j'en possède, de M. Wolf, un peintre suisse qui a pénétré plus profondément dans les icebergs que personne avant lui. J'ai vu chez M. Wagner, à Berne, une quantité de peintures à l'huile de lui, qui sont le fruit de ces voyages, et qui doivent être gravées sur cuivre, avec une description d'un ecclésiastique bernois. Il est étonnant de voir combien ces deux hommes se sont donnés de peine pour pénétrer dans les vallées glaciaires les plus éloignées, dont certaines n'avaient jamais été vues auparavant, ici, à Grindelwald, derrière la vallée de Lauterbrunnen, etc.

Carl Gottlob Küttner, Briefe eines Sachsen aus der Schweiz an einen Freund in Leipzig, Leipzig 1785/86, p. 119-120

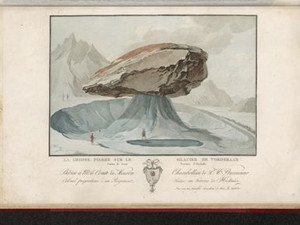

„[...] des rochers nus et de la glace sont les seuls objets sur lesquels les yeux puissent s'arrêter: au milieu de cette plaine affreuse, ces grandes pierres, semblables à des monuments bizarres élevés par des êtres mystérieux, rendent la solitude plus lugubre et plus effrayante encore.“

La recherche moderne décrit l'origine de ces formations particulières de la manière suivante :

"[Les tables glaciaires] atteignent parfois des hauteurs considérables et spectaculaires, ce qui dépend non seulement de la taille de la dalle de pierre et des quantités d'ablation liées au climat, mais aussi de la position du soleil - ce phénomène ne se produit pas sous les hautes latitudes. Elles sont soumises à un cycle permanent et périodique de formation et de destruction : à partir d'une certaine hauteur, en fonction de l'angle d'incidence du soleil, la fonte unilatérale du pied due à l'irradiation commence et la plaque de couverture s'incline en direction du soleil, jusqu'à ce qu'elle glisse finalement sur le côté et que le processus puisse recommencer. Une table glaciaire ou, plus précisément, le bloc de roche protecteur est entraîné dans la zone d'extraction comme un bateau sur la surface du glacier."

Gabriel Lory fils (éd.), Voyage pittoresque de l'Oberland Bernois, Neuchâtel/Paris 1822, Les pierres sur le glacier de l'Aar ; https://www.sac-cas.ch/de/die-alpen/gletschertische-mittelmoraenen-und-eingepackte-gletscher-ueberstrahlungs-und-waermebedingte-eisver-aenderungen-17217/ [18.11.2024]

"En pénétrant quelques lieues plus avant, nous sommes arrivés en face du terrible Finsteraarhorn: c'est une barrière devant laquelle il faut s'arrêter; chercher à la franchir ce seroit affronter la mort : c'est pourtant ce qu'ont en- trepris et exécuté sans accident, en 1812, quelques hommes courageux con- duits par un valet de l'hospice: ils sont entrés dans la vallée sombre d'où ces chamois paroissent sortir, ils ont passé ensuite l'arête dont nous voyons le com- mencement, et qui réunit le pic du Finsteraarhorn à celui du Schreckhorn distant d'une lieue vers la droite; au revers de cette crête, nommée le Straleck, ils sont redescendus à cette île de verdure du Zesenberg dont nous avons dit un mot en visitant le Grindelwald, et ils sont enfin arrivés dans cette dernière vallée par le glacier inférieur. Dans une autre course, l'année précédente, ils se sont dirigés par la vallée d'Oberaar, qui est derrière le glacier de la gauche, et sont allés planter un drapeau sur le sommet réputé inaccessible de la Jung- frau dans ces différentes excursions, ils ont été obligés de passer plusieurs nuits au milieu de ces déserts glacés: leur vie dépendoit absolument de la durée trompeuse du beau temps; un brouillard les eût ensevelis pour jamais dans cet immense sépulcre."

En raison d'une limitation technique de la représentation cartographique, le sommet du Finsteraarhorn n'est pas indiqué ici. Celui-ci est cependant à peine exagérée sur la vue.

Gabriel Lory fils (éd.), Voyage pittoresque de l'Oberland bernois, Neuchâtel/Paris 1822, Vue prise au pied du Finsteraarhorn

Lorsque Gottlieb Sigmund Gruner (1717-1778) visita le glacier du Rhône en 1777, il constata que celui-ci avait beaucoup changé depuis que Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) l'avait décrit pour la première fois en 1708. En effet, il avait reculé de plus de 230 mètres depuis lors et n'offrait plus un spectacle aussi impressionnant.

"Monsieur Scheuchzer avait déjà décrit le glacier [...] et en avait donné le premier aperçu [...] tel qu'il se présentait déjà il y a environ 70 ans. A l'époque, il était en effet assez étrange, car il présentait, à côté d'un cercle de glace en pente raide, avec des pyramides dressées, une montagne de glacier, ou une masse de glace épaisse, haute de quelques centaines de chaussures, comme le chapeau d'un chapeau. Mais aujourd'hui, ce glacier surélevé a un tout autre aspect, et n'est pas plus étrange que cent autres que j'ai déjà vus. La montagne glaciaire a complètement fondu, et l'arrondi de la glace n'est plus constitué de pyramides composées, mais est tout à fait lisse, et ressemble à un doux torrent qui se précipite vers le bas ; il est coupé en haut par des écueils horizontaux, mais en bas par des écueils verticaux."

Wikimedia Commons contributors, "File:ETH-BIB-Glacier du Rhône-Front-Variations 1654-1914-Dia 247-Z-00235.tif," Wikimedia Commons [08.11.2024] ; Gottlieb Sigmund Gruner, Reisen durch die merkwürdigsten Gegenden Helvetiens, 1ère partie, Londres [i. e. Berne] 1778, p. 232-233

Lorsque cette vue a été prise vers 1825, le glacier avait avancé d'environ 360 mètres par rapport à 1777. Il s'agit de la première avancée du 19e siècle, l'extrémité de la langue n'était plus qu'à environ 250 mètres de Gletsch.

Wikimedia Commons contributors, "File:ETH-BIB-Glacier du Rhône-Front-Variations 1654-1914-Dia 247-Z-00235.tif," Wikimedia Commons [08.11.2024]

"Le glacier du Rhône est un des plus beaux de la Suisse ; il est très-étendu, en forme d'amphithéâtre et entouré de montagnes élevées, couvertes de neiges éternelles qui l'alimentent sans cesse. Il n'est pas d'un accès fort difficile, mais l'on ne doit y marcher qu'avec beaucoup de précaution, car aucun glacier n'est parsemé de plus de fentes et crevasses larges et profondes."

Au milieu du XIXe siècle, le glacier s'était avancé pour la deuxième fois. Vers 1856, il ne s'arrêtait plus qu'à 325 mètres de Gletsch.

Louis Reynier, Guide des Voyageurs en Suisse, Bruxelles 1821, p. 72 ; Wikimedia Commons contributors, "File:ETH-BIB-Glacier du Rhône-Front-Variations 1654-1914-Dia 247-Z-00235.tif," Wikimedia Commons [08.11.2024]

En 1870, après deux avancées marquantes, le glacier s'était à nouveau retiré et s'arrêtait à peu près au même endroit que cent ans plus tôt, vers 1777. Il formait à nouveau le grand "gâteau de glace" dans la cuvette, que les voyageurs avaient toujours trouvé si impressionnant.

Wikimedia Commons contributors, "File:ETH-BIB-Glacier du Rhône-Front-Variations 1654-1914-Dia 247-Z-00235.tif," Wikimedia Commons [08.11.2024]

Dès lors, le glacier s'est retiré de plus en plus loin. Mais il offrait encore une vue spectaculaire, et il n'est donc pas étonnant qu'une infrastructure touristique ait vu le jour dans son environnement immédiat.

Dès 1830, Josef Anton Zeiter de Münster avait construit une première auberge. Ici, à la bifurcation des cols du Grimsel et de la Furka et à proximité immédiate du glacier, on pouvait s'attendre à un nombre particulièrement élevé de touristes. En 1858, l'hôtel "Glacier du Rhône" ouvrit ses portes à cet endroit et fut agrandi jusqu'en 1870 pour devenir un bâtiment spacieux. En 1868, la reine Victoria visita Gletsch, ce qui rendit le lieu encore plus célèbre qu'il ne l'était déjà. En 1866, la nouvelle route de la Furka en arrière-plan avait également ouvert la circulation aux charrettes et, à partir de 1891-95, la route du Grimsel bifurquait directement à Gletsch.

Wikimedia Commons contributors, "File:ETH-BIB-Glacier du Rhône-Front-Variations 1654-1914-Dia 247-Z-00235.tif," Wikimedia Commons [08.11.2024] ; "Gletsch", dans : Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) (PDF) [19.11.2024]

En 1900, le glacier avait déjà reculé de 1580 mètres par rapport à sa plus longue extension vers 1825. Il n'atteignait plus le fond de la vallée, mais présentait encore une spectaculaire chute de glace. En 1896, l'écrivain Joseph Viktor Widmann (1842-1911), originaire du Haut-Valais, se rendit au Grimsel:

"Et soudain - un tournant surprenant de la route : le glacier du Rhône est là, avec sa lumière de glace blanc-bleuâtre qui clignote encore dans le crépuscule, un spectacle d'une beauté inoubliable. La bonne et magnifique auberge qui s'y trouve était également très agréable après une longue marche et à la tombée de la nuit. Me voir ainsi soudainement transporté de la solitude de la cluse, où je n'avais rencontré personne, au milieu du monde brillant des touristes qui parcourent notre pays en été, était un contraste piquant que j'ai savouré avec beaucoup de plaisir. C'est aussi le bon endroit pour cela : Tous les jours, une calèche à plusieurs chevaux arrivait de la Furka et la table d'hôte du soir montrait deux longues files d'invités. Une maison aussi grande est aussi un point de ralliement naturel pour les habitants de la région ; en même temps, les guides de montagne, les cantonniers et d'autres gens de la campagne entouraient l'auberge ce soir-là ; mais les nuages étaient trop sombres sur le glacier pour que les guides puissent prendre des rendez-vous fermes et faire de bonnes affaires pour le lendemain."

Wikimedia Commons contributors, "File:ETH-BIB-Glacier du Rhône-Front-Variations 1654-1914-Dia 247-Z-00235.tif," Wikimedia Commons [08.11.2024] ; Joseph Viktor Widmann, Spaziergänge in den Alpen, Frauenfeld 1896, p. 261-262

Au 19e siècle, la source du Rhin postérieur se trouvait encore près de la porte du glacier Rheinwald. Aujourd'hui, celle-ci n'existe plus du tout et le glacier lui-même s'est divisé en trois langues : Les deux glaciers du Paradis et le glacier du Zapport. Mais les habitants de la vallée avaient encore un tout autre problème au début du 19e siècle:

"Les glaciers au fond de la forêt rhénane ont, selon la légende des habitants, augmenté, et d'anciens alpages exploitables sont maintenant recouverts de glaciers. On prétend qu'un col menait autrefois à la vallée de Kalanker par l'alpage de Zaport, qu'une auberge se trouvait à son sommet et qu'une chapelle païenne, puis un ermitage, se trouvaient à un endroit où il n'y a plus que des glaciers."

https://nossaistorgia.ch/entries/KEAVXQ87DNa [29.11.2024] ; Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, vol. 4, Zurich, p. 109

"Si l'on veut descendre vers le glacier dans le cirque, il faut avoir de très bons guides avec soi, sinon on n'ose pas. Revenir du cirque en passant par l'alpage du Paradis, généralement recouvert de débris de pierre, et par l'enfer, raccourcit considérablement le chemin, mais sans guides compétents, ce n'est pas possible. La voûte de glace d'où jaillit le torrent glaciaire est parfois grande et magnifique. Ce torrent glaciaire et les treize ruisseaux qui écument la crête rocheuse sont les véritables sources de l'Hinter-Rhein."

Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, vol. 4, Zurich, p. 108-109

Carl Gottlob Küttner, Briefe eines Sachsen aus der Schweiz an einen Freund in Leipzig, Leipzig 1785/86, vol. 2, p. 117-118 ; Christian Pfister, "Petite période glaciaire", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 21.05.2010 [18.10.2024] ; Christian Pfister ; Conradin A. Burga ; Hanspeter Holzhauser ; Sven Kotlarski ; Ueli Haefeli : "Climat", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 07.09.2021 [18.10.2024] ; https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-72560.html [18.10.2024] ; https://interaktiv.tagesanzeiger.ch/2022/gletscher-prognosen/ [17.08.2023]