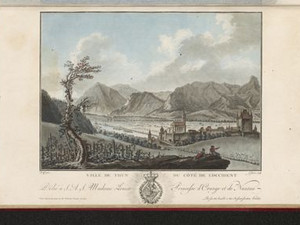

Le château de Worb se trouve dans le canton de Berne, sur la route principale qui mène à Lucerne en passant par l'Emmental. Cette vue a été dessinée à proximité de la fontaine qui se trouvait juste derrière le château. Samuel Wyttenbach, qui a rédigé le texte des planches de cette publication, rapporte que les sommets préalpins du Niesen et du Stockhorn se montraient enneigés même en été - le climat était donc beaucoup plus frais qu'aujourd'hui.

Vers 1350, le châtelain de Worb de l'époque, le baron de Kien, a fait dévier le Biglenbach pour remplir les douves du château. Le canal, qui existe encore aujourd'hui, servit dès lors également à l'exploitation de moulins et de toutes sortes de commerces utilisant l'énergie hydraulique. C'est ainsi que commença le développement commercial et industriel de Worb.

Jakob Samuel Wyttenbach, Vues remarquables des montagnes de la Suisse, dessinées et colorées d'après nature, Amsterdam 1785, p. 1-2 ; https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/chemin-historique-de-worb/ [30.05.2023]

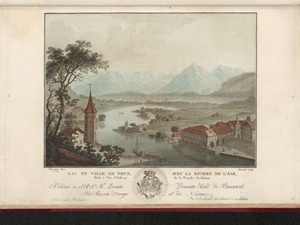

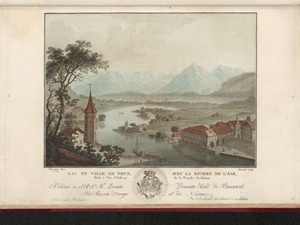

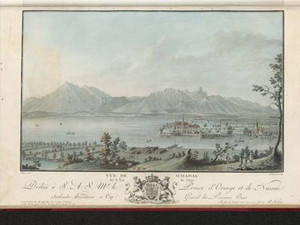

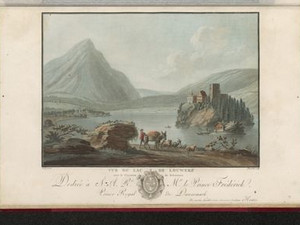

Le lieu de prise de vue de cette vue - un peu au nord de l'hôpital actuel - laisse encore apparaître le vignoble qui se trouvait à cet endroit. On peut également voir les petites îles dans l'Aar. C'est sur l'une d'entre elles que la vue de Thoune a été prise en direction du sud.

Jakob Samuel Wyttenbach, Vues remarquables des montagnes de la Suisse, dessinées et colorées d'après nature, Amsterdam 1785, p. 5

Au 18e siècle, la ville de Thoune était le point de départ des voyageurs qui se rendaient dans l'Oberland bernois. Des bateaux postaux partaient de l'embarcadère pour Berne, ce qui leur prenait deux heures. De même, deux fois par semaine, il y avait des bateaux postaux pour Unterseen, d'où l'on poursuivait le voyage vers les vallées de Lauterbrunnen et de Grindelwald. On pouvait également traverser le lac de Brienz jusqu'à Brienz en bateau postal pour visiter Meiringen et la vallée du Haslital. Si l'on voulait louer son propre bateau avec deux bateliers pour traverser le lac de Thoune en quatre heures jusqu'à Neuhaus près d'Interlaken, cela coûtait deux florins et demi en 1810, ce qui correspond à environ 450 francs suisses en 2023.

Jakob Samuel Wyttenbach, Vues remarquables des montagnes de la Suisse, dessinées et colorées d'après nature, Amsterdam 1785, p. 2 ; Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf nützlichste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, t. 4, Zurich 1810, p. 339

Thun n'était pas seulement le point de départ d'un voyage dans l'Oberland bernois, mais offrait aussi ses propres curiosités. Ainsi, le château de Thoune et son imposant donjon avec ses quatre tourelles d'angle, construit vers 1200 sous Berchthold V de Zähringen. Non loin de là, sur la même colline, se trouve l'église de la ville, dont la tour se termine par un octogone en haut. Le texte d'accompagnement mentionne la belle vue sur le lac de Thoune et les montagnes au sud de celui-ci, que l'on peut apprécier en montant sur la terrasse du château, ce que conseillent également tous les guides touristiques contemporains.

Volker Herrmann, Leta Büchi, Schloss Thun, neue Erkenntnisse zur Baugeschichte von Burg und Schloss, dans : Mittelalter. Revue de l'Association suisse des châteaux forts, 19e année 2014/4, p. 123 ; Jakob Samuel Wyttenbach, Vues remarquables des montagnes de la Suisse, dessinées et colorées d'après nature, Amsterdam 1785, p. 2

A la sortie de l'Aar du lac de Thoune se trouvait le château de Schadau, qui appartenait depuis 1348 à la famille de Bubenberg. Il servait de "Sässhaus" à la seigneurie de Strättligen. Le bâtiment que l'on peut voir ici a été construit à partir de 1638 sous le propriétaire de l'époque, Franz Ludwig von Erlach. A sa place se trouve aujourd'hui une villa néogothique datant du milieu du 19e siècle, au milieu d'un vaste parc paysager.

Jakob Samuel Wyttenbach, Vues remarquables des montagnes de la Suisse, dessinées et colorées d'après nature, Amsterdam 1785, p. 5 ; Anne-Marie Dubler, "Scherzligen", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 11.09.2012 [13.11.2023])

"La partie la plus élevée de la vallée de la Simme, longue de 13 heures, fait partie des régions montagneuses les plus pittoresques et les plus curieuses, dont les beautés sont peu connues et peu visitées, bien que les voyageurs puissent se rendre confortablement de Thoune jusqu'ici sur de petits chariots [...]". Selon Ebel, les trois chutes de la Simme, que l'on peut toutes visiter en une matinée - à condition de partir à quatre ou cinq heures du matin - sont particulièrement recommandées.

Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf nützlichste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, vol. 3, Zurich 1810, p. 319

En 1810 déjà, Johann Gottfried Ebel faisait l'éloge du Lauenensee comme étant un "point de vue magnifique". Mais d'autres curiosités suivent en amont de la vallée : "De ce magnifique point de vue, un chemin monte assez péniblement en 4 heures jusqu'au glacier de Gelten, et passe à côté des magnifiques cascades des ruisseaux Tungel et Gelten. En haut, au pied du glacier, un pâturage alpin est entouré de parois rocheuses abruptes, sur lesquelles se précipitent une multitude de torrents, un spectacle unique."

Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, vol. 3, Zurich 1810, p. 271-272

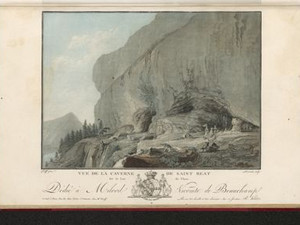

Dès le Moyen-Âge, ces grottes étaient visitées par des voyageurs. Selon la légende, un ermite du nom de Beatus, venu de France ou d'Angleterre, avait vécu ici au deuxième siècle de notre ère. Après avoir chassé un dragon et converti les autochtones au christianisme, il fit des grottes son lieu de résidence et serait mort en 112 après J.-C. à l'âge de 100 ans. Sa tombe dans les grottes est alors devenue un lieu de pèlerinage.

Après la Réforme, le gouvernement bernois a tenté par tous les moyens d'empêcher le pèlerinage. Mais les pèlerins continuaient d'affluer de Suisse centrale, brisant à chaque fois le mur érigé par les Bernois à l'entrée de la grotte. Au 18e siècle, les visiteurs se faisaient alors transporter en bateau jusqu'à Merligen, d'où ils montaient à la grotte, tandis que les bateaux continuaient jusqu'à Sundlauenen, où ils reprenaient les touristes pour les transporter jusqu'à Neuhaus.

Rainald Fischer, "Béat (saint)", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 10.06.2004 [12.04.2024] ; Gottfried Buchmüller, Beatenhöhlen, Beatenverehrung und Beatenkirchlein. Was sie aus alten und neuen Tagen zu erzählen, dans : Berner Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, vol. 7 (1945), p. 72-89 [12.04.2024] ; Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, vol. 4, Zurich 1810, p. 343-344

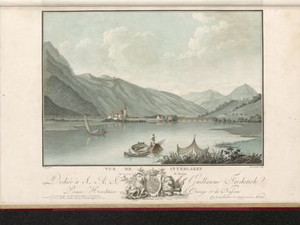

A partir de 1133 au plus tard, une abbaye des chanoines augustins s'y trouvait. Depuis 1247 au moins, des religieuses vivaient également dans le monastère. Cela a entraîné une telle dégradation des mœurs que le couvent féminin a été dissous en 1484. Après la Réforme, l'actuel château d'Interlaken s'est développé à partir du couvent, il ne reste que quelques parties de l'église et des bâtiments conventuels.

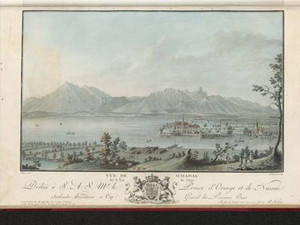

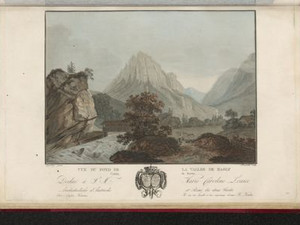

La plaine fertile se situait entre les lacs de Thoune et de Brienz et portait le nom de "inter Lacus", ce qui signifie "entre les lacs". Malgré sa situation dans les Alpes, la douceur du climat permet la culture d'arbres fruitiers. Johann Gottfried Ebel rapporte que c'est ici que poussent les plus grands noyers de Suisse.

Le pont couvert sur l'Aar à droite de l'image fait partie de l'itinéraire menant par le col du Grimsel vers l'Italie et vers la Suisse centrale via le Brünig. Le trafic important générait d'importantes recettes provenant des droits de douane sur le pont, qui devaient être payés dans la maison de douane située à l'extrémité gauche du pont.

Jakob Samuel Wyttenbach, Vues remarquables des montagnes de la Suisse, Amsterdam 1785, p. 7 ; Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, vol. 3, Zurich 1810, p. 215 ; Barbara Studer, "Interlaken (couvent, district)", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 11.01.2018 [13.11.2023]

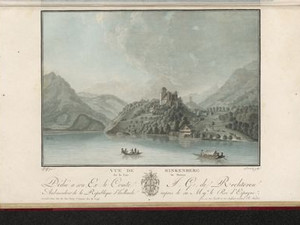

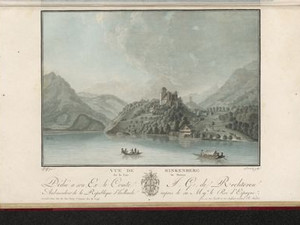

Les ruines du château de Ringgenberg se présentaient aux voyageurs qui naviguaient sur le lac de Brienz depuis l'Oberhaslital en direction d'Unterseen et d'Interlaken, environ une demi-heure avant l'extrémité ouest du lac, sur un éperon de terrain situé sur la rive. Il a été construit vers 1231 par les seigneurs de Brienz-Raron. En 1381, les sujets ont brûlé le château, qui n'a jamais été reconstruit. Une église réformée a été construite dans les ruines par les autorités bernoises en 1670-1671.

Jakob Samuel Wyttenbach, Vues remarquables des montagnes de la Suisse, Amsterdam 1785, p. 8 ; Anne-Marie Dubler, "Ringgenberg", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 20.08.2013 [13.11.2023]

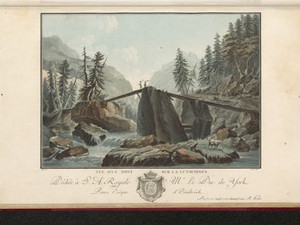

Le chemin vers Zweilütschinen et Lauterbrunnen représenté ici passait par ce pont construit avec des planches de bois. Pour les voyageurs, la traversée était une véritable épreuve de courage, contrairement aux habitants de la vallée qui passaient tous les jours sur le pont et le traversaient d'un pas assuré.

Jakob Samuel Wyttenbach, Vues remarquables des montagnes de la Suisse, Amsterdam 1785, p. 10

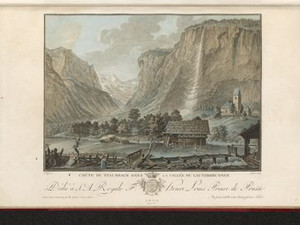

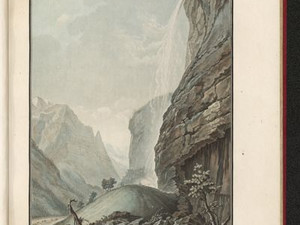

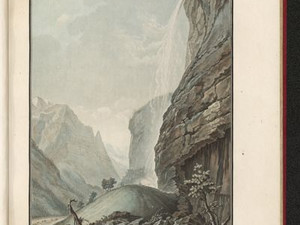

L'une des principales curiosités de l'Oberland bernois était le Staubbach, dans la vallée de Lauterbrunnen. Avec ses 297 mètres de hauteur de chute, c'est la plus haute cascade en chute libre de Suisse : elle doit son nom au fait que l'eau se dissout en fines gouttelettes dans sa chute et forme des arcs-en-ciel à la lumière du soleil. Ce jeu de lumière a déjà inspiré Johann Wolfgang Goethe lors de son voyage dans la vallée de la Lauterbunnen en 1779 pour son célèbre poème Gesang der Geister über den Wassern.

Jakob Samuel Wyttenbach, Vues remarquables des montagnes de la Suisse, dessinées et colorées d'après nature, Amsterdam 1785, p. 3 ; https://lauterbrunnen.swiss/fileadmin/lauterbrunnen/Allgemein/Goethe_Gedicht_1779.pdf [29.9.2023]

"Le même ruisseau forme un peu plus haut une chute invisible depuis les profondeurs, peu fréquentée, mais très belle, à laquelle on peut arriver sans danger en une heure et demie. On se trouve dans une grotte peu profonde, appelée Staubbachbalm, au-dessus de laquelle deux bras d'eau se précipitent comme des rideaux, et l'on aperçoit au-dessous de soi la vallée et, à certaines heures du jour, un arc-en-ciel ; en face, la Vierge s'élève dans les nuages."

Heinrich Heidegger, Manuel à l'usage des voyageurs en Suisse, 4e édition, Zurich 1818, p. 288-289

Clique sur "Ouvrir les détails de l'image" pour plus d'informations.

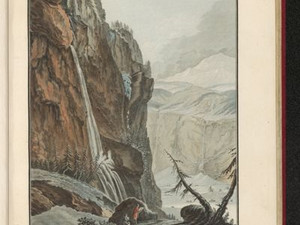

Johann Gottfried Ebel fait remarquer les "formes de glace tout à fait particulières" que prennent les chutes d'eau de la vallée de Lauterbrunnen en hiver. A l'arrière-plan, on reconnaît quelques-unes des chutes d'eau du côté opposé de la vallée, dont la fameuse chute du Staubbach.

Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, vol. 3, Zurich 1810, p. 293 ; Jakob Samuel Wyttenbach, Vues remarquables des montagnes de la Suisse, Amsterdam 1785, p.12

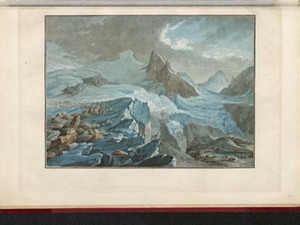

Caspar Wolf fut le premier artiste à se rendre, par un chemin difficile, en haut de l'alpage de Stufenstein (1550 m), au-dessus de Stechelberg, pour y dessiner la vue impressionnante sur le glacier Breitlouwenen, alors encore immense, les chutes de Schmadribach et le Breithorn. D'autres, comme Gabriel Matthias Lory fils, l'ont imité bien plus tard.

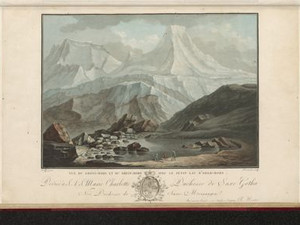

C'est juste en dessous du glacier du Breithorn que s'est formé le petit lac d'Oberhore, à 2065 m d'altitude. De là, la vue sur les glaciers en dessous du Grosshorn et du Breithorn était époustouflante. Le petit lac existe encore aujourd'hui.

Le point de vue de l'autre côté du lac Oberhore révèle toute la splendeur du glacier du Breithorn. À la fin du 18e siècle, il devait encore s'étendre presque jusqu'à la rive du lac ; aujourd'hui, il serait impossible d'immortaliser le glacier et le lac sur une seule photo. Le glacier était également parcouru à l'époque : Des mineurs à la recherche de gisements de plomb auraient parcouru le glacier jusqu'au Lötschental.

Jakob Samuel Wyttenbach, Vues remarquables des montagnes de la Suisse, Amsterdam 1785, p. 9

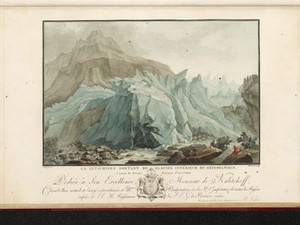

"Pour se faire une idée précise du glacier inférieur, on se rend d'abord à l'endroit où la Lütschinen s'écoule sous le poids de la glace [...]. Quand on a vu de près la sortie du glacier et ses terribles tours de glace, on monte, pour contempler en quelque sorte tout l'Eisthal en une seule fois, vers le Mettenberg, où l'on peut aller assez loin sans danger, mais non sans peine"

.

Jakob Samuel Wyttenbach, Courtes instructions pour ceux qui veulent faire un voyage à travers une partie des régions alpines les plus curieuses du Lauterbrunnenthal, Grindelwald, et revenir sur Berne par Meyringen, Berne 1777, p. 13 ; https://doi.org/10.3931/e-rara-32756 [03.11.2023]

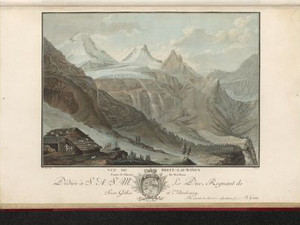

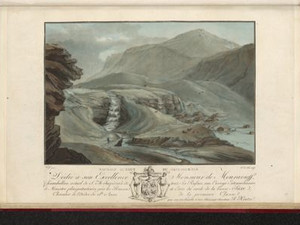

Entre le Mättenberg à gauche et l'Eiger à droite, le glacier inférieur de Grindelwald s'avançait jusqu'à la vallée de Grindelwald aux 18e et 19e siècles. Il semble toutefois qu'il ne soit pas toujours descendu aussi loin. Jakob Samuel Wyttenbach écrit en effet que sa vallée avec la gorge du glacier était autrefois ouverte et utilisée comme col vers le Valais. La cloche de la chapelle de la Pétronille, qui se trouvait autrefois à l'entrée des gorges du glacier, en témoigne encore. Aujourd'hui, elle sonne dans le clocher de l'église de Grindelwald.

Jakob Samuel Wyttenbach, Kurze Anleitung für diejenigen, welche eine Reise durch einen Theil der merkwürdigsten Alpgegenden des Lauterbrunnenthals, Grindelwald, und über Meyringen auf Bern zurück, machen wollen, Berne 1777, p. 13

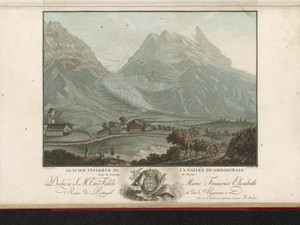

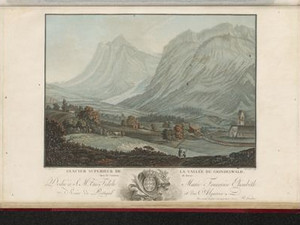

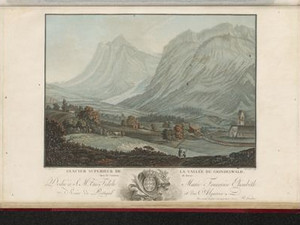

Comme la deuxième partie d'un panorama, la vue du glacier supérieur de Grindelwald s'ajoute à la précédente. L'église sert ici de pivot et de point d'appui.

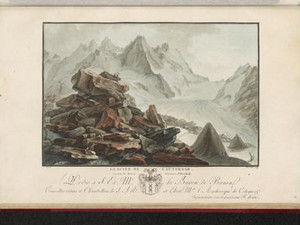

Le Bachalp se trouve sur le chemin de Grindelwald à Meiringen via la Scheidegg, recommandé par tous les guides de voyage. La randonnée de 7 heures était réalisable sans danger à pied et à cheval. Le motif principal de la composition est l'une des chutes d'eau du Milibach.

Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, vol. 3, Zurich 1810, p. 176

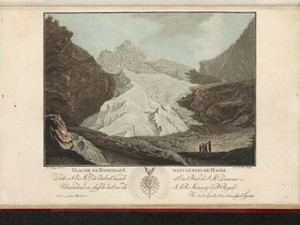

Sur le chemin menant de Grindelwald à la vallée du Haslital via la Grande Scheidegg se trouve l'alpage de Rosenlaui, où existaient déjà, à l'époque de Caspar Wolf, des bains d'eau de source sulfureuse. Les curistes étaient hébergés dans une simple auberge, reconstruite en 1862 comme hôtel et agrandie en 1904. Non loin de là, on pouvait admirer le glacier Rosenlaui qui descendait jusque dans la vallée. Celui-ci était alors divisé en deux langues par le Gletscherhubel. Nous voyons ici la plus orientale, le Gletscherhubel étant coupé sur le bord droit de l'image.

Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, vol. 3, Zurich 1810, p. 176 ; https://ourheritage.ch/poi/hotel-rosenlaui [08.12.2023] ; Page "Rosenlauigletscher". Dans : Wikipedia - L'encyclopédie libre. Mise à jour : 17 novembre 2022, 14:04 UTC. [08.12.2023]

La tour de Resti près de Meiringen est le vestige d'une forteresse médiévale que le chevalier Peter von Resti fit construire vers 1250. Vers 1400, la tour a été dotée d'un chemin de ronde en bois et d'encorbellements qui ne sont déjà plus visibles sur cette représentation. Cela était lié à l'aménagement de la route du col par les cols du Grimsel et du Gries.

En arrière-plan, la vue s'ouvre sur la vallée du Reichenbach avec l'imposante chute du Reichenbach et le glacier de Rosenlaui avec le Wellhorn et le Wetterhorn.

Daniel Gutscher, "Restiturm", dans: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 23.12.2011 [01.12.2023]

Même si l'on ne sait pas avec certitude où se trouve le pont représenté sur la vue, nous voyons ici un important nœud de communication. A gauche, le Gadmental mène au col du Susten, à droite, il longe l'Aar jusqu'au Grimsel.

Cette vue ne peut être localisée avec précision. Ce qui est sûr, c'est qu'elle montre un tronçon de la route du col du Susten dans le Gadmertal. On ne sait toutefois pas si la passerelle représentée traverse le Gadmerwasser ou le Gantelwasser, qui débouche près de Mühletal. Ou bien le "Tritt" désigne-t-il le Triftwasser ? Quoi qu'il en soit, la dénomination de la vue témoigne de l'évolution constante de la désignation des lieux et des cours d'eau.

Le pont de Schwarzbrunnenbrigg permettait de traverser l'Aar sur un chemin muletier d'environ deux ou trois mètres de large. Il a été remplacé en 1893 par le pont qui existe encore aujourd'hui. La route carrossable construite peu après sur le Grimsel l'évite toutefois.

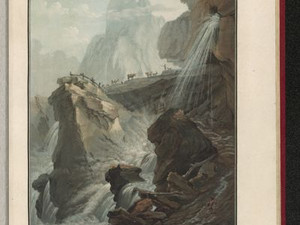

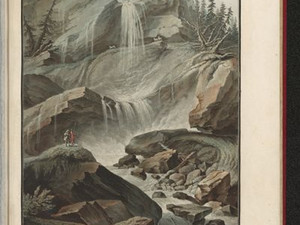

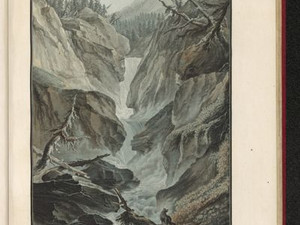

Cette vue a été dessinée par Caspar Wolf lors d'un voyage au col du Grimsel. Le chemin menant à ce point de vue n'était pas sans danger, car il traversait des précipices et il fallait grimper de rocher en rocher. Nous ne nous préoccupons souvent pas des efforts et des dangers que les artistes ont dû affronter pour dessiner des vues spectaculaires. Dans le cas de la chute d'eau de Handegg, le texte de cette vue déconseille formellement aux voyageurs inexpérimentés de se rendre à cet endroit et rapporte même que l'artiste a dû faire plusieurs tentatives pour y parvenir.

Jakob Samuel Wyttenbach, Vues remarquables des montagnes de la Suisse, Amsterdam 1785, p. 12

Le col du Grimsel relie l'Oberland bernois au Valais et aux vallées de l'Italie du Nord. "Le Spithal est situé dans une région rocheuse terriblement effrayante. Le maître du Spithal, un habitant de Hasli, [...] a l'autorisation de faire une collecte dans le Schweitz ; en échange, il doit nourrir et héberger les pauvres randonneurs". Nous apprenons également que l'hospice était occupé de mars à novembre, qu'il comptait 7 lits ordinaires et qu'il hébergeait parfois 96 personnes. Chaque semaine, jusqu'à 300 chevaux de bât passaient le col.

Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, vol. 3, Zurich 1810, p. 165

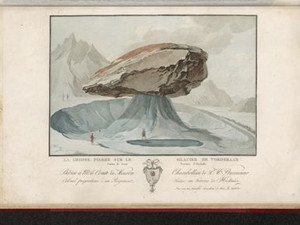

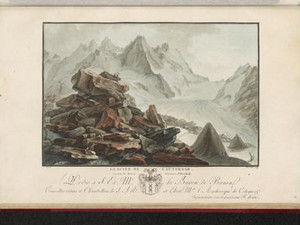

Lorsque, en été, la glace du glacier fond autour des rochers qui la recouvrent et que la glace reste directement sous la pierre, il se forme ce que l'on appelle des tables glaciaires. "Sur certains glaciers, comme celui de l'Aar, on a vu de hautes pyramides de glace régulières s'élever au-dessus du reste de la surface plane du glacier, et porter à leur sommet un large bloc de roche."

Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützlichste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, vol- 3, Zurich 1810, p. 118-119

"Je conseille à tous ceux qui s'intéressent à la nature dans les plus hautes montagnes de monter sur le glacier du Lauteraar ; à l'hôpital [hospice du Grimsel], on trouve des panneaux indicateurs, et des guides sûrs. On peut y contempler tout près le Finsteraar-Horn, qui est, après le Mont-Blanc, la plus haute montagne de toute cette chaîne des Alpes et de l'Europe".

Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf die nützste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, vol. 2, Zurich 1810, p. 77

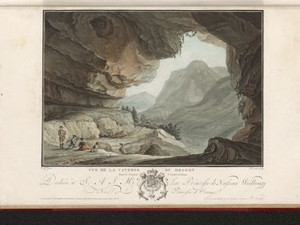

Le nom de cette vue provient d'une légende selon laquelle cette grotte aurait été autrefois habitée par un dragon qui aurait ravagé la vallée. La créature aurait séjourné dans le grand trou de la voûte. Les habitants vantaient les mérites d'Arnold Winkelried pour avoir combattu le monstre et libéré sa patrie. Ce point de vue est intéressant, car il a été pris depuis l'intérieur de la grotte, mais montre tout de même le petit village de Stans ainsi qu'une partie du lac des Quatre-Cantons.

Jakob Samuel Wyttenbach, Vues remarquables des montagnes de la Suisse, Amsterdam 1785, p. 6

L'ancien monument de la liberté de l'abbé Guillaume-Thomas Raynal, érigé en 1783 sur l'île de la vieille ville près de Meggen, est surmonté de la pomme transpercée de Guillaume Tell, réalisée en bronze. Sur la face frontale, un relief ovale représente le chapeau de Gessler. Le monument faisait partie des curiosités de la Suisse primitive - Johann Wolfgang Goethe avait lui aussi voulu le visiter lors de son voyage en Suisse en 1797, mais il était arrivé trop tard : la foudre l'avait détruit en 1796. Des parties du monument ont été réutilisées plus tard à différents endroits de Lucerne.

Willy Raeber, Um ein untergegangenes Denkmal, in: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, 1946, 8, p.241-242, [03.11.2023]

La chapelle de Tell de Küssnacht est en fait dédiée aux 14 sauveurs. L'édifice actuel a été construit en 1638, mais il y aurait déjà eu une chapelle à cet endroit auparavant, où Guillaume Tell aurait tué le bailli Gessler. En 1760, la chapelle reçut un tableau d'autel de Caspar Wolf, qui a également peint la plupart des vues de la présente série. En 1905, l'ajout de peintures murales de Hans Bachmann à l'extérieur et à l'intérieur de la chapelle a permis de consolider le lien avec la légende de Tell.

Franz Wyrsch, "Hohle Gasse", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 22.11.2006 [27.11.2023] ; Désiré Raoul-Rochette, Lettres sur quelques cantons de la Suisse, écrites en 1819, Paris 1820, p. 320

L'île de Schwanau, avec le château du même nom, était habitée aux XVIIe et XVIIIe siècles par des ermites, c'est-à-dire des personnes qui menaient leur vie dans la solitude et le recueillement religieux.

Une légende s'attachait au château, selon laquelle il aurait été rasé vers 1300 par la population rurale lors de la libération de la Suisse centrale de l'administration des Habsbourg. Nous savons que le château n'a existé qu'un siècle environ. Il a été construit à la fin du 12e siècle par une famille noble inconnue et a été détruit dès le milieu du 13e siècle.

En 1806, l'éboulement de Goldau a provoqué un tsunami sur le lac de Lauerz, qui a inondé l'île et détruit l'église et l'ermitage.

Erwin Horat, "Schwanau", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 10.11.2011 [04.12.2023]

La prairie du Grütli se trouve au pied du Seelisberg, au bord du lac d'Uri. Depuis sa mention dans le "Livre blanc de Sarnen" vers 1470, elle était considérée comme le lieu où la Confédération avait été fondée. En 1307, un représentant d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald y aurait juré de se défendre ensemble contre la tyrannie des Habsbourg.

En 1758, un document issu des archives de Schwyz a ensuite été publié, qui consignait un accord entre les trois Waldstätten au début du mois d'août 1291, sans toutefois indiquer de lieu. Cette date s'est finalement imposée pour la fête fédérale.

Dans cette vue, nous voyons le Grütli encore dépourvu de toute installation touristique, ce n'est qu'un pré à vaches avec une fontaine et un abreuvoir pour le bétail.

Jakob Samuel Wyttenbach, Vues remarquables des montagnes de la Suisse, Amsterdam 1785, p. 11 ; https://www.swissinfo.ch/ger/fête_nationale_pourquoi_nous_faisons_la_fondation_de_la_Suisse_précisément_le_1--auguste--/44284518 [31.10.2023] ; Hans Stadler, "Grütli", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 06.01.2012 [10.11.2023]

La chapelle de Tell se trouve entre Sisikon et Flüelen sur le lac des Quatre-Cantons et a été construite dans les années 1879-80. Une première chapelle aurait été érigée ici dès 1388, en souvenir du saut de Guillaume Tell depuis le bateau de Gessler (l'administrateur local des Habsbourg qui lui imposa l'épreuve de la pomme). A l'intérieur de la chapelle se trouvent quatre fresques qui racontent les mythes fondateurs de la Suisse, liés à la figure de Tell. Il s'agit du Serment du Grütli, du Tir à l'arbalète, du Saut de Tell et de la Mort de Gessler dans le chemin creux, tous peints par l'artiste bâlois Ernst Stückelberg.

Hans Muheim, "Chapelle de Tell", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 15.08.2012 [13.10.2023]

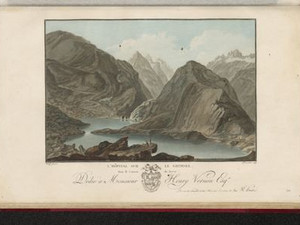

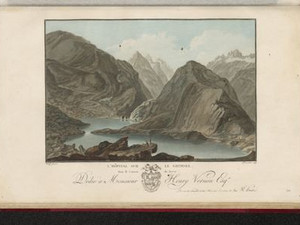

Le pont du Diable dans les gorges de Schöllenen, en aval d'Andermatt, est étroitement lié à une légende : Il aurait été construit au début du 18e siècle avec l'aide du diable, qui aurait été dupé par la population d'Uri par une ruse. Le pont a permis aux Uranais de se frayer un chemin au-dessus de la Reuss sauvage dans une vallée étroite et rocheuse et d'aménager le sentier muletier du Gothard. Le paysage aux alentours du pont a toujours été décrit par les voyageurs comme "terrifiant et sublime" et les remplissait de frissons.

A l'endroit où les routes des cols du Gothard et de la Furka se rejoignent, le couvent de Disentis a fondé aux 9e et 10e siècles un hospice à partir duquel s'est développé le village de Hospental. Au 13ème siècle, la famille d'Hospental a érigé la tour qui domine le village afin de contrôler le trafic du col depuis cette tour. Depuis la vallée du Hasli, Hospental était accessible en une journée de marche par les cols du Grimsel et de la Furka.

Hans Stadler, "Hospental", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 16.02.2023 [24.11.2023] ; Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf nützlichste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, vol. 3, Zurich 1810, p. 201-202

Avant même que les gorges de Schöllenen ne soient rendues praticables vers 1200, il existait déjà au sommet du col une chapelle dédiée à saint Gothard. Avec l'augmentation du trafic au col, un hospice s'y est ajouté, qui a été détruit par une avalanche en 1774 ou 1775. Finalement, un hôpital plus spacieux fut construit en 1777, avec une étonnante écurie octogonale pouvant accueillir 47 animaux à la fois.

Johann Gottfried Ebel, Anleitung, auf nützlichste und genussvollste Art die Schweitz zu bereisen, vol. 3, Zurich 1810, p. 127-128 ; Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS), TI 6.1.7 (PDF) [08.12.2023] ; DHS DSS, "Col du Gothard", dans : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 30.08.2016, traduit de l'italien [08.12.2023]

Vues remarquables des Montagnes de la Suisse : dessinés et colorés d'après nature, avec leur Description / [Préface de Monsieur le Baron de Haller ; texte de J. S. Wyttenbach ; déssiné par Caspar Wolf, Johann Wolfgang Kleemann, Friedrich Rosenberg ... et al. ; gravé par Charles Melchior Descourtis, Jean-François Janinet, Pierre Michel Alix ... et al.], Amsterdam : J. Yntema, 1785 ; [s.l.] : [R. S. Henzi], [ca. 1780-1794] ; Pour en savoir plus sur les voyages dans les Alpes de Caspar Wolf, voir aussi ici : https://diezukunftkuratieren.ch/konzept/ [22.4.2024]

Télécharger tout le document en PDF